20号掲載

「良質の石が出るんですよ」という肝付町の郷土史家からの情報を得て、内之浦に抜ける国見トンネルに近い本城地区に出かけたのは約二年前のこと。地元では「本城石」と呼ばれる溶結凝灰岩で、墓石や記念碑、石垣や建物に使用されているという。大学の卒論が溶結凝灰岩だっただけに、深い興味を抱きこれは産出場所をおさえなくてはと思った次第。

情報を提供してくださった郷土史家も同行いただき、石を求めて本城地区を歩く。半島の歴史好きの方なら「本城」の地名を聞いただけでピンとこられるのではなかろうか。ここは戦国期まで大隅半島で勢力のあった肝付氏が拠点とした高山城があった場所。溶結凝灰岩もまさに旧高山城周辺に産出していた。というか城の基底部にも「本城石」が顔を見せた状態にあった。

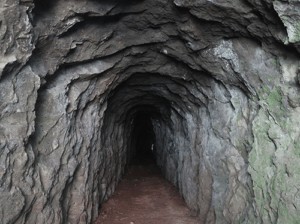

さらに、黒尊岳方面に山林から切り出した木々を運搬するための森林トロッコ線沿いにも石が見られるとのことで、そちらにも分け入ってみた。森林トロッコ線はもちろん廃されて久しく、今や獣道のようなやぶのわずかな草間が、かつてのトロッコ線であることを理解させてくれる。そしてその途中にトンネルがあり、それがまさに溶結凝灰岩を刳り貫くように通されていた。溶結凝灰岩はそれなりの強度がありながらも加工がしやすいことから、墓石や石垣などに重宝される。トンネルも花崗岩などに比べると掘りやすかっただろう。

ちなみに「本城石」の正体は、約十一万年前に現在の指宿市街地付近で発生した破局的噴火による火砕流堆積物。学術的には「阿多火砕流堆積物」と呼ばれている。それが本城地区で産出するので「本城石」と呼ばれ、良質さゆえに他地域でも使われていたのだろう。産出地でも記念碑や墓石など様々に利用されていた。肝付氏と関係の深い臨済宗の道隆寺跡の石塔にも「本城石」が多く見受けられた。表面が少々赤みを帯びているのが特徴で、自然産出だけに周辺の風景にも馴染んでいた。

石を求めて本城地区を約四キロ歩いた後、同行の郷土史家が本城地区の実家の庭でとれたから、と御褒美のように柑橘をくださった。結局、石は確認しただけで、柑橘を袋いっぱい持ち帰った。自宅に戻り食べたらとてもおいしい柑橘だった。石もいいけど、柑橘が一番印象に残った。

文・東川隆太郎

NPO法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会代表理事。鹿児島県内の歴史や地理について、多くのメディアに出演し、自ら案内人として地域を語る。かごしま国体では天皇皇后両陛下のフェリーでの案内役もつとめた。

コメントを残す