(10・11号掲載)

地方か都会かよりも、コミュニティで何をするのか

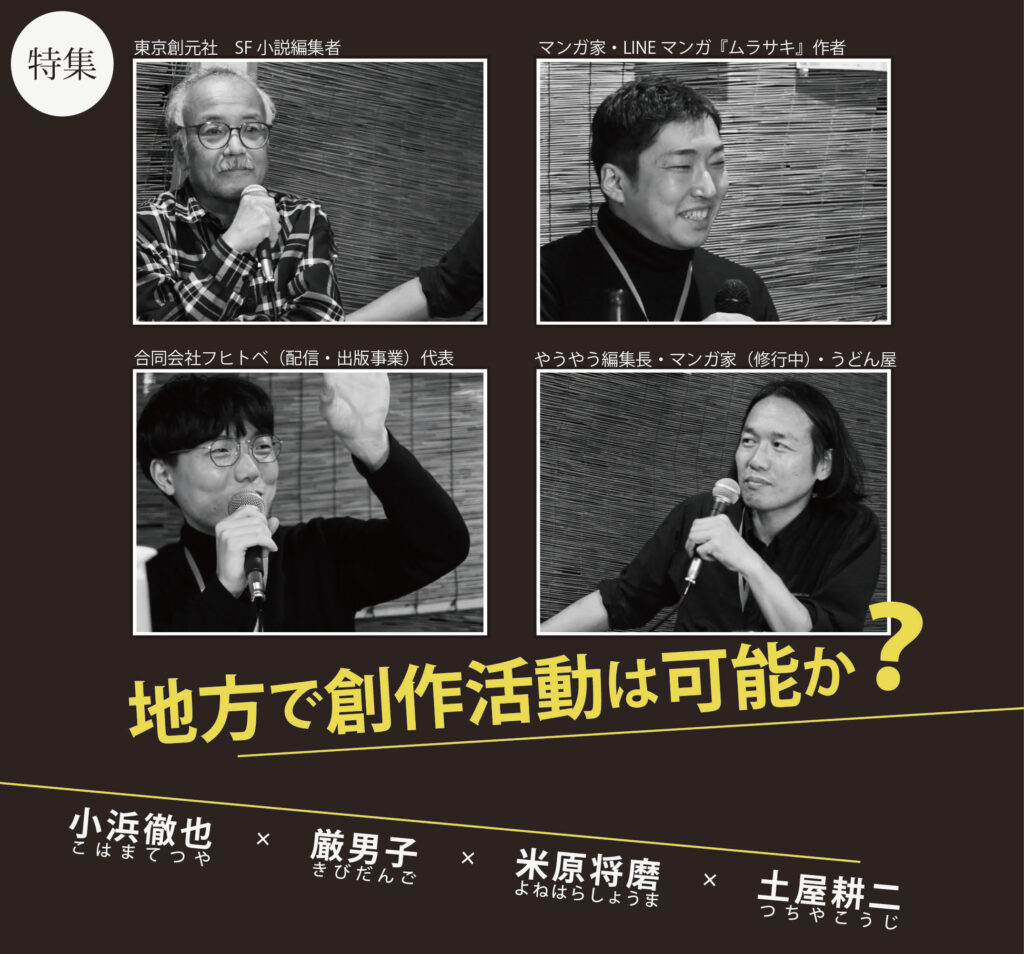

土屋 本日は現役マンガ家の厳男子先生、東京創元社でSF編集者として40年近くのキャリアがある小浜徹也さん、配信・出版事業を行う合同会社フヒトベ代表の米原将磨さんをゲストに、『地方で創作活動は可能か?』と題してお話を伺っていきます。この中では、茨城にお住まい厳男子さんが地方で創作活動しているということになると思うのですが、どんなところにお住まいでしょうか?

厳男子 簡単に言うと住んでいる町に映画館がない。今回初めて鹿屋に来たんですけど、正直なところ、鹿屋のほうが都会だなって思いました。

小浜 そうだよね、鹿屋は聞いていたよりだいぶ町らしい町だと思った。あと、最初に確認したいんだけど、厳男子は茨城として、米原くんも東京だし、僕は徳島が地元だけど今は埼玉。どうしてこの座組なの?

土屋 僕が40過ぎてからこんな地方で漫画を描き始めた本当に残念な男で、しかもいつかデビューしたいなと本気で思ってるんですよね。三人はそれぞれプロで活躍されていて、こんな僕でもデビューできますかね。というのが実は裏テーマです。

小浜 結論から言うと別に地方でもできる。今はインターネットを通じて作品発表する場もあるし、普段会えないような人のコミュニティに簡単に参加できる時代だしハンディキャップはないと思うんですよ。だから、日常的に相談事ができる仲間とかをどう作っていくかっていうのが大事。その時に似たような境遇の似たような能力の人とつるんでると「やばいよ」、環境に甘えてその先がないよ、と。これは都会でも一緒かな。

土屋 要は仲間っていうのが、編集者的な指摘、たとえば「これはちょっと分かりにくいよ」とかをちゃんと言える人が大事ってそういうことですか?

小浜 そのとおりなんですけど、やっぱり先輩や後輩がいるとか 、その人が書いているジャンルとか参照している作品とかに詳しい人がいるとか、あるいは逆に全然わかんない人がいるとかの方がいいのかもしれない。ただそれはやっぱり地方と関係ないかな。

米原 僕も全く同じ意見ですね。都会にいたところでうまく人間関係築けない人ってやっぱりいいものは作っていけないです。地方と都会の差の話ではなくて、どんなコミュニティに所属して、どんな活動をしていくか考えていく、ということですよね。

プロへの道 漫画家の場合

米原 以前、お話を聞いたことがあるんですけど、厳男子さんは芸術系の大学院まで行かれて修士号を取得したそうですね。そのままマンガ家になろうと思ってアシスタントとかになったんですか?

厳男子 実は、アシスタントに行く前にちょっと結婚式場とかで働いてました。映像撮影や写真撮影をやっていましたね。でも、ずっと漫画は描いてました。

土屋 アシスタントとして就かれたのは佐藤秀峰先生のところですよね。『ブラックジャックによろしく』とか『海猿』の原作者として有名です。

厳男子 先生が『特攻の島』という作品を執筆していたときにアシスタントに入ったので駆逐艦とか潜水艦とか難しいものばっかり描いてました。

土屋 アシスタントは何年ぐらいされてたんですか?

厳男子 佐藤先生の職場はめっちゃ特殊で、アシスタントは最長でも3年しかいれなかったです。その代わりに、会社員みたいに雇用されるんですね。本当に作家になりたい人がお金をもらいながらアシスタントをして実力をつけて、空いてる時間に漫画を書いて3年でデビューしろみたいなシステムでした。

小浜 昔気質だね。30年ぐらい前からアシスタントでずっと食えるような時代があって、独り立ちしなくてもいいみたいな人が増えているのを嘆くっていうのを聞いたことがある。今の時代そういう対応してるっていうのはなんか「分かってる」なっていうか。

土屋 そういう職場だと分かってて入ったんですか?

厳男子 分かってて入りました。そのアシスタントになる前にアフタヌーンの四季賞に引っかかって。それがなかったらマンガ家を目指していたかどうかわからないです。

プロへの道 小説家の場合

土屋 小浜さんにうかがいますけど、小説の世界はアシスタントみたいなのはないですよね?

小浜 今はたぶんないですね。ただ、海外小説の翻訳者だと、今も「下訳」という仕事があります。

土屋 小説は独学っていうイメージがあったのですが、やはりあんまりアシスタントみたいなのはないんですね。

小浜 基本的にはそうですよね。いまみたいにSNSが当たり前の時代ではなかった頃は、同人誌に所属したひと握りの人以外は小説は独学するものでした。

土屋 ただ、編集者は小説についていろいろアドバイスはしますよね。そこで作家が学ぶみたいなことはないのですか。

小浜 そういうところはありますね。入社して20年ほどは東京創元社のSFは翻訳ものばかりで、日本の作品は出してなかったんです。新人賞を始めて、創元SF短編賞っていうのを15年間主催しています。そこでは日本の作家を扱っていて、僕は最初の10年間は受賞作のすべてで担当になって編集して売り物になるところまで面倒みてました。

土屋 つまり新人賞で、賞を取った人をデビューまでもっていくということですね。

小浜 最近の5年間は審査員というのをやらせてもらっていて、去年の受賞者が「プロにあれこれ言われるっていうのがこんなに勉強になると思わなかった」と言ってくれたのは有り難かったし嬉しかったですね。 それでいえば、漫画だって編集者はいるわけだけど、小説のように一人でコツコツ書いて世に出る人ってどれぐらいの割合なんですか?

厳男子 今はもうそっちの方が多いんじゃないんですかね。マンガの描き方って情報が色々出ていると思うので、編集者との付き合いがなく、アシスタントもやらずに作家になるって人結構多いと思います。

米原 「BSマンガ夜話」みたいなのとか、VHS・DVDでプロ漫画家の教則動画や教則本とか昔からありましたけど、浦沢直樹が丁寧に漫画の描き方説明している動画とか、『働きマン』とか『宇宙兄弟』の編集者だった佐渡島庸平がいろいろ話してる動画をYouTubeで見られる時代ですからね。昔とは大きく環境が異なっている。今はみんなアプリで漫画を読むのでデビューの枠も常に何かしらある。仮に、連載できるのがプロだとすると、そこまでの道筋はたくさんあるイメージがあります。私の知り合いも脱サラして漫画家になった人がいたんですけど、その理由は連載が決まったから、連載しながら会社勤めができないから、というものでしたね。

小浜 小説も小説入門書というのが山のようにあるんだけど、あれは実際に小説を書くという実践をせずに読むだけでは、絶対に書けるようにならない。結局、今は書き続けるなかで賞をとってからも、編集者にコメントをもらいながら書くことでプロになっていく、という感じです。

土屋 米原さんはプロということだと、批評とか研究とかになると思うんですけど、アシスタントや修行時代にあたるものは、米原さんにとっては大学院時代ですか?

米原 おおよそそうですね。私は文学研究で大学院に行って授業に出ていたんですけど、とても地味なんですよね。映画とかでよく先生を囲んでみんなが議論してるみたいなイメージがあると思うんですけど、私が出席した授業でやっていたことは、外国の文学作品を「講読」するだけなんですよ。文法書と辞書を片手に徹底的に調べながら一文一文をゆっくり読む。

土屋 それって今の仕事とか、他のところに活かされるんですか?

米原 一番良かったことは、日本語の文章を辞書を引いて読むようになったことです。小説書くのがあまりうまくいかないとか、自分の文章がうまくないなって思う人は、普段の読書習慣で辞書を引いて読めば、改善される部分が大きいです。

小浜 わかる。日本人は自分の言葉を文法構造的に読む癖が付いてないから。僕は本当に編集の仕事は国語の先生しかやってないよ。たとえば、最初の文章の主語が「僕」である、その次の文章の主語が「彼」であるみたいな場合で、そこで「彼」が省略されていると、そこで読者は混乱して引っかかる。こんなチェックばかりですね。

米原 その仕事をできるだけ自分でやれるようになると、編集者も仕事しやすいので仕事が来る。ただ、私はいま配信とか自分が編集の側に回っていて、書き物をあんまりしていないですが、人の文章を直すのにはまず自分の文章をある程度読めるようにできてないといけないので、今の仕事に修行した時代の経験は活きてますね。

うまくなる方法

土屋 イラストレーターの世界などでは、ネットで勉強できたりするからかなり技術が上がってるって話をよく聞くんですけど、厳男子さんから見てそう思いますか?

厳男子 どうでしょうか。イラスト技術と漫画の技術はどこか違うものがあると思います。昔の漫画を読み直すと、「昔の方が上手くない?」と思う。『スワン』(有吉京子)という漫画が好きであれを見てると「これどうやって描いているんだ!?」と戦慄を覚えたりもします。漫画は難しい絵の描き方よりも、ネームの読みやすさとかコマ割りのリズム、最初の1、2ページで読者をつかむようなことが必要で、それはアシスタントになってもなかなか身に付き辛かったりします。

土屋 絵がうまいとかよりも、ネームで読みやすさや、読者をどんどん物語に引き込むっていうのが大切ですよね。僕は初めてマンガを描いた割には結構出来ているねって言われたことがあります。コマ割りとかネームの面白さを身に着ける方法はありますか?

厳男子 プロの漫画見てるとだいたい読みやすいんですよね、それをどんどん真似るしかない。素人が書いたやつ見ると読む気なくなる感じなんです。

小浜 小説も一緒ですよ。もう冒頭1ページ目読んだ瞬間そう感じるし。

土屋 ちなみに、厳男子さん、俺の漫画読む気なくなるところありますか?

厳男子 土屋さんの漫画は読みやすいようにレイアウトされていると思います。典型的に読みづらい漫画は5コマあったら顔の大きやコマの大きさがだいたい一緒だったりするんですよ。全コマにセリフがあったり、引きの絵や風景が無かったり、するともう読む気しなくなりますね。勉強法としては読みにくい漫画を反面教師にして、読みやすい漫画を参考にしつつ、あとは自分が読んでて好きなリズムの漫画がそれぞれあると思います。コマにセリフがいっぱい入っていても好きな人もいれば、僕なんかは『バキ』(板垣恵介)とか『シグルイ』(山口貴由)のようなセリフはなくて絵だけというのが結構好きだったりするんですけど、そういう自分の好きなマンガを参考にしたりします。

土屋 つまり下手な漫画を読んでおかしいなぁと気付いたり、いい漫画を読んで参考にしたり学んだりするという事ですね。

厳男子 大事なのは漫画の話が面白いとかよりも前に、パッと見た瞬間読む気が起きるかどうかで、そこは意識すれば一気に良くなると思います。

土屋 美麗な絵とかではなく、わかりやすいコマ割りとキャラクターの構図が書かれている設計図みたいな感じですかね。

厳男子 そうですね、あとは別に絵が描かれていなくても、言葉のセンスが光ってるとかいうのも読みたくなる。例えば、福本伸行先生の『無頼伝 涯』真っ暗なページに冒頭「孤立せよ・・・・・・っ!」から始まるんですよ。 それを読んだら思いっきりめくりたくなるじゃないですか。

スクールに通って得るもの

土屋 小浜さん、小説で編集もついていない素人はどんな勉強法があると思いますか?

小浜 今の話とは逆で、変なことを言うようだけど、下手な小説を読むことかなあ。ゲンロンのSF講座(株式会社ゲンロンが開講している「ゲンロン 大森望 SF創作講座」のこと)を想定して答えるんだけど、公開された実作を読んで、これは面白くないなあと思ったときに、何がだめなのか考えて自分の作品を直す、とか。さっきコミュニティに入る話をしたけど、やっぱり下手な人と上手い人がたくさんいるなかで、上手いとは、下手とは、を学んでいくことだと思う。

土屋 とはいえ、そもそもSF講座も相当レベル高いですよね。そこでも今の話ってあてはまるんでしょうか。

小浜 もちろん。例えば、短編だったら割と勢いだけで最後まで書けるし、お話の起伏とかなくても全体は成立はする。でも例えば、少なくとも短編では、冒頭が状況説明や設定説明で始まってたら読む気がそがれますね。そうでなくても、仲間のものと読み比べて、自分は設定説明が多いなぁと気づく機会はある。小説を書いていると、自分が読者だったら、ということを忘れちゃう人が多い気がする。自分が他人の作品を読んでて、つかみが悪いと思ったら続きを読まなくなるはずなのに、それを意識できる人は多くない。そうだ、小説を書きたい人はみんな一回『ひら☆マン』(株式会社ゲンロンの開講しているマンガ教室「ひらめき☆マンガ教室」のこと)に行くといい。

土屋 僕が卒業した『ひら☆マン』ですね!なるほど。要は掴みとか構成が大事だから小説を書きたいやつもあえて漫画教室に行けと。(笑)

小浜 教室や新人賞は、先生や選考委員が読んで「くれる」んですよ。SF創作講座に登壇させてもらったとき、2年に1回ぐらい言うんだけど、普通の読者は「読むのをやめる権利」を持ってるんだと。講座の仲間は読んでくれる。「この間のお前の小説、8行目で捨てたわ」とか言えないし。どのへんで飽きられるかというのってとても大事。漫画はもっと厳しいわけでしょ?

厳男子 先程小浜さんが1ページ目見たらだいたいダメって思うっていうのは、漫画も厳しさは同じくらいだと思いますよ。

米原 さっき小浜さんは1ページ目で小説がだいたいわかるって話しましたけど、私は小説って冒頭は2、3行だけで空気だけ掴んで、あと真ん中のページを読むとかするんですけど、そういうのはしないですか?

小浜 おもしろいね。確かに、冒頭があんまり良くないだけかなと疑うことはある。

米原 漫画とかも僕はそれやるんですよ。昔のブックオフでマンガがフィルムとかで包まれていないときは、最初の10ページぐらいでつまんなくても、真ん中読んだら意外にいいみたいな。

小浜 漫画は連載の途中から読んでもいい、みたいな。

米原 おっしゃるとおりです。そして、小説も同じで、真ん中だけでとくにあらすじがわからなくても面白いんですよね。続きが気になるんじゃなくて「ここまでどうやって話を持ってきたんだろう?」とか「どうやったらこんなテンポよく文章書いて展開を進められるんだろう」みたいなことが気になる。厳男子さんは何かいい作品を見つけるコツとかってありますか?

厳男子 そういう読み方はしたことないんですけど、途中から見ても面白い作品は好きですね。例えば、アニメ「おそ松さん」は、いきなり何かの物語のクライマックスから始まってそこから展開がスピーディで面白いんですよ。映画も予告が面白いと思ってて、一からキャラクターの挫折と復活と覚醒みたいなのっていうのを追っていくのが面倒くさいなって思ってしまうことはあるんです。最近だと、本当にうまくできているのは、映画『RRR』です。冒頭からずっと面白いんですよ。そして、途中から見てもあまり困らない。

土屋 『RRR』は飽きさせない技術の極地みたいなところありますね。あれはおすすめです。さて、プロになる方法からうまくなる方法までいろいろな形でお話をみなさんにしていただきましたが、最後にあらためて、「地方で創作活動は可能か?」というテーマについて一言いただけると嬉しいです。

小浜 僕は最初に結論として言った通りで、地方かどうかは関係なくて、入るコミュニティとそこでどうやって勉強するかだと思います。僕は若い頃にSF同人誌で書いている人たちの世界と関わっていたけど、今はだいぶ時代が変わったなと感じているので、オンラインでも臆せずいろんなコミュニティに入って創作すればいいと思います。

厳男子 僕は、自分の経験以外よく知らないのでアドバイスみたいなのは難しいんですけど、少なくとも今の自分は地方で創作ができています。もしかすると、人間関係づくりで都会に出ていく必要があるかもしれないけど、それも自分がたまたま佐藤秀峰先生のアシスタントになったから、というだけで、それしか方法がないということもないと思います。そもそも、僕の住んでるところより鹿屋は都会です(笑)もしも都会ほど漫画家になりやすいのなら、土屋さんはどのみち漫画家になれると思います。

米原 というか、土屋さんは漫画家としてデビューしないといけない運命のようなものを背負っていると思います。漫画家はいろんなロールモデルがいたほうがいいですし、実は絵の上手い下手とかも関係がない、という話もあった通りで、土屋さんが漫画を始めたのが遅いということもハンデではないと思います。結論としては、地方で創作が可能なことを土屋さんが身を持って示す、ということで良いと思います。

土屋 最後にとんでもないプレッシャーをかけられて、この座談会を開いたことを後悔しています(笑)いや、冗談です。励ましてもらって勇気づけられました!漫画家になります!

才能について、天才とは

米原 今日は才能ってテーマも一応あったと思うんですが、僕は天才がすごい作品をいきなり書くみたいな話はあんまり信用してないです。仮に才能というものがあるのなら、自分の文章が文法的におかしいとか、マンガならこのコマ割り分かりにくいよっていうのが、自分で意識できるっていう程度のものだと思います。

小浜 すごくわかります。けど、それと同時に自分の文章に、迷わず自分で手を入れられる人はすごく少数ですね。僕も米原さんと同じで、実は才能というのは全く認めていなくて、例えば新人賞の応募原稿を初めて見たときに、作家としての技量がどれくらいのところまで達しているかの違いでしかないと思う。そうか、でも「幼さ」っていうのは見えますね。

米原 どういう意味ですか?

小浜 技量だけじゃなくて、その話の結論、到達点というのが「幼い」小説だと感じることがある。本当に例えばなんだけど、「やっぱりみんな仲良しが一番だね」とかで終わると、えっ?こんな結論でいいの?となる。とくにSFっていうのは、この世の中の常識を引っ張り出して着地させるのは、もう敗北なんです。

厳男子 すごく腑に落ちます。常識とかをぶち破っていきたいですね。

土屋 今回、厳男子さんと話すからムラサキを読み直したんですけど、読んでてこの人本当に狂ってるなって思いましたね。(笑)

米原 あの作品は物語の進み方、テンションしかないですもんね(笑)見開き使いまくってるのにずっとダイエットしてるだけとか。それが最高なんですけどね。

厳男子 さっきの天才ということでいえば、ある種天才像をムラサキでは描いてて、僕の中での天才像というのは突き抜けた常識はずれの感じ、というのがあるのかなと思ってますね。

土屋 けど、作品が読者に理解されないといけないわけで、なにか工夫していることはありますか?

厳男子 やっぱりちょっと時間を置いて、見直すってことですかね。

小浜 それは小説でも大事。

厳男子 冷静になった後にちょっと散歩でもいいから少し時間を置いて、できれば半日ぐらい置いてから見直したいですね。

小浜 文章では「寝かす」って言いますね。1週間とか平気で「寝かす」んだっていう作家もいますね。

厳男子 経験論でいうとだいたいセリフが冗長すぎて直すことが多いです。漫画だったら、こんな説明は言わないほうがすんなり伝わるっていうことがありますね。足りないってことよりも何か多すぎることのほうがだいたい多い。

土屋 なるほど。

小浜 ほんとに足りなかったら編集が言ってくれるから。

土屋 米原さんは今の話はどうなんですか?

米原 僕の論稿とか表に出てる文章っていうのは、最初に書いたものの十分の一しか出てないですね。

小浜 なんか星新一の創作術みたいなこと言ってるね。

米原 いえいえ、その高みには到達していないです(笑) 単に、僕は病的にたくさん下書きを作ってしまう人なんですよね。対策として、普通の人よりアウトライン作りにすごい時間をかけます。ですから、編集者から指摘をうけても、すぐ対応して組み替えられる。アウトラインが引いてあれば、文章のパーツを組み替えても論旨が一貫してるように仕上げることができるので。とはいえ、最近は博論のラストスパートに入っていて、アウトラインは書きながら作るしか時間がとれず、なかなかうまくサイクルが回っていないですが……。

土屋 小浜さん、編集者の指摘を素直に聞けない人もいるような気もするんですけど、どうですか?

小浜 僕は幸いにしてそういう人にはほとんど会ったことがない。ぼくが創作の編集を始めたのが40代後半からだったんで、年の功もあったかもしれないけど。それまでは辞書を引き引き英語のSFの翻訳を編集していました。さっきも日本語で辞書を引く話をしたけど、その経験は日本作家の編集の仕方に活きました。それを言うと、逆もあって、海外作品を編集するときに、日本語の文法構造を優先させて読むようになった。「英語の表現はこうだから」っていうのを前提として読まなくなった。それは得難い体験でしたね。つきあいの長い翻訳家の文章だと、基本的に日本語しか見ない。ただ、脱落があったときは怖いですけどね。そういえば、思い出したんだけど、翻訳の文章を読んでいると違和感のある日本語に出くわして、調べてみたら英和辞書にしか載ってない日本語だった、みたいなことってあるんですよ。

米原 わかります!フランス語の世界もそうです。辞典に載ってるこの言い回しにしなきゃいけないんだみたいな圧力がすごいんですよ。だけど、例えば、罵詈雑言の表現って、こんな丁寧なわけないでしょう、みたいな違和感はよくあります。日本語にできないものについてはフランス語の単語のまま示して「これはかくかくしかじかを意味する罵倒表現」みたいにするしかないということもよくありますね。

土屋 なるほど。

米原 才能の話につなげると、優れた翻訳家というのは、英英辞典とか仏仏辞典とか、翻訳する言語の辞書を使って、一般的な日本語に置き換えつつ、原文の雰囲気も壊さない人なんですよね。これはどんなふうな指示をすればいいのかわからないので、Chat-GPTとかでもまだできないです。例えば、原文が小説だけど綺麗に韻を踏んでいたとしたら、優れた翻訳家は韻を踏んで訳して、その韻のリズムも時代背景に合わせて、都々逸調に変えるみたいなことができるんですよね。とはいえ、それも生まれ持ったものではないので、厳男子さんが『ムラサキ』で描く天才はそうそういない。とはいえ、だからこそ、理想としての天才像が描かれているのかもしれませんね。

(次号に続く)

コメントを残す