(9号掲載)

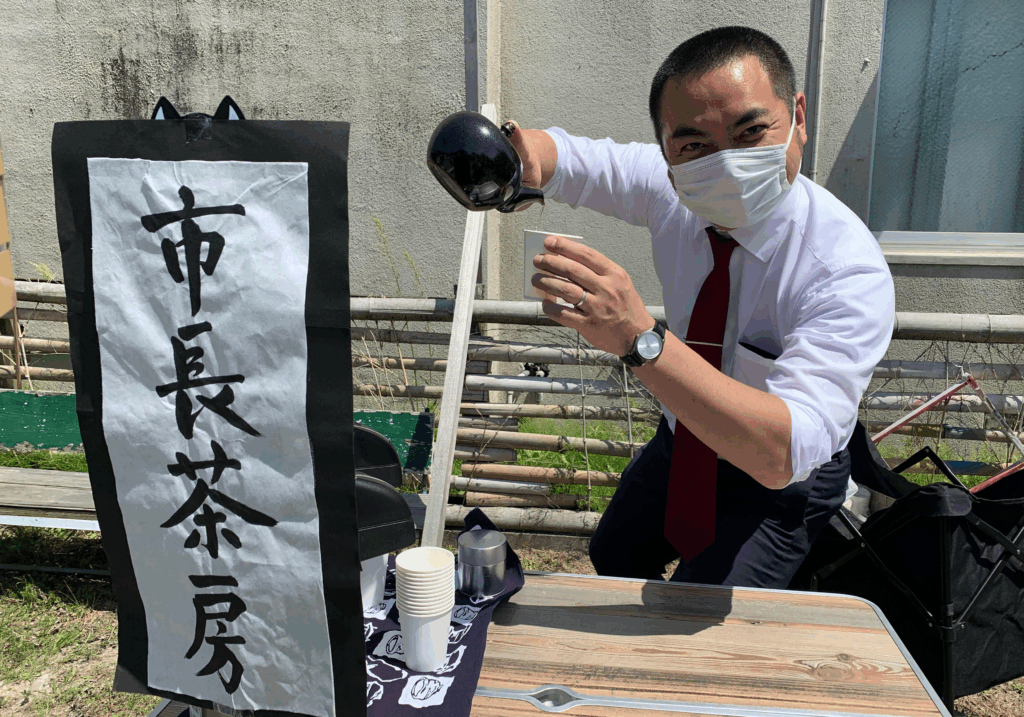

日置市長の永山由高さんの15000字を超えるロングインタビューの一部を掲載します。インタビューの全編はブログサイトのnoteに掲載します。永山さんは、県内最年少の首長であり、鹿児島でも若手リーダーとしてよく知られている方です。はじめてお会いしてお話をきくことができました。

聞き手・土屋

永山由高

鹿児島県日置市在住。

現在、38歳。九州大学法学部卒業後、日本政策投資銀行を経て、鹿児島で起業。2011年に一般社団法人鹿児島天文館総合研究所Ten-Labを創業。2021年5月29日より日置市長に就任。

はじめに

土屋 本日はよろしくお願いします。今回のインタビューにあたって、noteを読んできました。

永山 どこまで読まれたんですか?

土屋 投稿されているのは全部読みました。

永山 やばいなぁ~(笑)

土屋 僕は気持ち悪い男なんですよ(笑)

まずはnoteのお話をうかがいたいです。市長選100日前から文章を投稿されていて、とても面白かったです。ただ、就任後40週くらいまでは、それまでの面白さがないようにも思いました。

永山 それはちょうど予算編成が終わったころなんですよ。就任してから最初の予算編成が最初の山なんですね。それを一周終えないと、市長として初心者マークが外れないと思っていました。ですので、実は今日からはじめてこの市長のバッチを付け始めたんですよ。

土屋 市長になる前の記事を読むと、地域について考える人はみんな思うのかもしれませんが、行政の「動かなさ」に対する不満のようなことも書かれていたように思いますが、中に入ってそこらへんの見え方は変わりましたか?

市長になって感じたこと

永山 外から見てると、ただ単にやりたいことを阻害する壁にしか見えてなかったものが、中から見るとその壁によって守られているものもあるというのが分かりました。肯定するのでも否定するのでもなく、その現状に気づけたのは良かったと思っています。

土屋 その点についてもうすこし聞かせてください。たとえばですが、小学校の統廃合は県内のどの町でも急速に進んでいます。自分たちが住んでいる町から小学校がなくなるというのは、その町で子育てして生きていこうという気持ちを目減りさせます。

仕方ない部分もあるとは思うのですが、自分たちは「廃校利用」という名のもとに、無意識のうちに、その大きな流れに掉をさしていたりするのかなと。

永山 「やうやう7号」に掲載された鹿児島市議ののぐちさんのインタビューで、「永山さんたちの活動は、行政をうまく使って活動しているようで、うまく使われる可能性もある」と、土屋さんが言っていて、なるほどそういう考えもあるんだなぁと思いました。

学校の統廃合についても、地域の人たちにとっては学校がなくなることは悲しいことではあります。ですが、子供たちの目線からみたら、学びの場所をどのように確保するかが本丸だと思います。

例えば、甑島の港は最盛期の半分以下になっています。港が利用されなくなると、そこは「元」港になるので、その場所に余白が生まれて、そこを活用しようという動きがでています。そこに地域の人たちの知見が集まる場所が生まれます。

失ったものを数えていくのが年配の方々、いまあるものを大事にして未来を描いていくのが若者たちとすると、廃校の問題ひとつとってみても、世代間の対立構造でどっちの立場を重要視するのかというのが大事だったりすると考えます。

ですので、年配の方々からの視座から見ると、永山たちは行政に利用されていると見えるかもしれませんが、「新しいパブリック」というのを実験していくというのが、私たちのミッションだろうと思って活動していました。

ローカルの政治とSNS

土屋 今日のインタビューテーマに「ローカルの政治とSNS」というのがあって、SNSって利用する人間に対して「お前はどっちの陣営につくんだ?」っていう選択を迫るところがあります。

永山 そうですね。私は不本意ながら、SNSをめちゃくちゃ使って選挙に勝ったと思われていますが、そうではないんですね。

土屋 それは、noteの記事を読んでわかりました。

永山 告示までに約8000人の人と対面で話したんですね。それしかなかったです。選挙という仕組みで戦うにあたっては、SNSは本当に無力だなって思いますね。

土屋 ここで二つのことを聞きたいです。一つは、永山さんは民間で地域おこしに携わってこられました。民間だから出来ることもあるはずだと、ずっと思ってきたと思います。市長となって一年ですが、そこの意識の変化はありますか?

永山 民間だから出来ることがあることは間違いないと思います。むしろその気持ちは、市長を務めてきて大きくなってます。

土屋 それは、意地悪な言い方かもしれませんが、行政に入ったけど、もうちょっと出来ると思ってたということですか?

永山 そうではなくて行政じゃないと出来ないこともあり、今は行政じゃないと出来ないことをやる役割だと思っています。民間じゃないと出来ないことを市長になったからといって諦める気持ちはありません。

市長も一人の市民なので、日置市の一市民として民間じゃないと出来ないことの一歩を、自分も踏み出し続けたいなとは思っています。ただ市長としての自分の方が重要性は高いので、バランスは取るようにしてます。

「地域おこし」とはなにか

土屋 もう一つは抽象的な議論になるかもしれないですけど、「地域おこし」とはなにか、ということについて、市長がどう思われるか、ということを聞いてみたいです。

僕は、地域おこしは定義付けから始めた方がいいといつも思ってます。それはたとえば学校の統廃合をどうするかとか、あるいは出生率をどうするか、など。「地域おこし」という言葉が漠然とし過ぎてて、むしろそれが問題なのではないかと思ってます。

永山 二つあります。一つは「地域とはどこか」という話です。いわゆる「地域活性化」でいうところの「地域」は、広さや範囲の定義が大切だと思います。

自分はどの地域に対して、当事者としてのアイデンティティをもって動くのか。そこが錯綜すると議論がぶれると思ってます。

私の能力だと、自分が想像出来る範囲が街とか地域の基礎単位だと思っています。自分はこの街で産まれて育ったと認識出来るエリアが、まず街とか地域だと思います。

二つ目に、では、そのうえで活性化とは何かというと、その地域に住んでる一人一人が、今日より明日の方がより幸せを感じれそうだ、という手応えや実感を持てる状態かなと思っています。

土屋 なるほど。塩田知事とラジオで共演されていたと思うんですけど、塩田知事に対する印象はどうでしょうか。市長就任以前以降の変化も含めてお聞きしたいです。

永山 塩田知事に対しては基本的にポジティブな印象を抱いていて、底が見えない人だと思ってます。良い意味で、正直この人がどこまで何を考えてるのか、私では思考の深さが読み切れないなと思います。あと、抜群に頭が良い方だなという印象です。その見方は、市長になる前も市長になった後も変わらないです。

「ドルフィンポート跡地」について

土屋 永山さんは、「ドルフィンポート跡地」について或いは塩田知事の対応含めて思うことはありますか?

永山 そうですね。私は基本的にコミュニティーベースで物事を考えたい人なので、地域のひとがどう思ってるか、施設を作ろうとなった際に関係する人の総意としてどういう意見があるのかというプロセスを、私だったら踏むと思います。それは、在り方とかそれまでのバックボーンの違いだと思います。

土屋 それはちょっと性急な進め方をしてるとみてるということですか?

永山 性急というよりはアプローチの違いです。ロジックを積み重ねていわゆる有識者と呼ばれてる方が適地を選ぶというプロセスで行くのか、地域の声を軸に使う可能性のある人達を巻き込みながら作っていくのかというプロセスの違いですね。

土屋 ドルフィンポート跡地の話は、塩田知事の構想でまとまると思いますか?

永山 うーん・・・。まとまると思います。

土屋 実は僕もそう思ってます。実は塩田知事の案が良いかなと思ってます。

TIPS: ドルフィンポート跡地

鹿児島県はドルフィンポート(以下、「DP」)跡地に総合体育館を建設しようとしている。DPは鹿児島の政治において省庁的な存在だ。2013年には当時の伊藤知事がスーパーアリーナ構想を打ち出し、その構想はその後の退陣の遠因とも言われている。後の三反園知事は高級ホテルを誘致しようとしたとの報道もあった。最近は鹿児島市が「稼げるスタジアム」を計画していたが断念したようだ。 そもそもこの場所は大手企業が出店する動きがあり、それに対抗すべく地元の企業を中心に集まってできたのがDPだ。大手企業の進出でもなく、地元企業でもなく、ましてや「稼げるスタジアム」でもなく、県の体育館に話がおちつくとしたら、ここ鹿児島を取り巻く政治環境の変化、公共に対する期待を象徴しているようにも見えないか。(土屋)

「役場をベンチャー企業化する」とは

土屋 永山さんはブログで、役場を「ベンチャー企業のような組織にしたい」と仰ってました。それについてお伺いしたいと思います。というのも、ベンチャー企業の社員と役場の職員とでは全く正反対の人種なのではないかと勝手に想像したりするんですけど、そこら辺はどうですか?実際の永山さんが構想したことを動いてもらうのは職員の方ですよね?

永山 そうですね。

土屋 これまで色々と苦労もあったと思います。「職員の質」と言ったらおかしいですが、働き方はどうですか?

永山 まず優秀ですね。色々なことを動かそうとした時に、それを阻止する壁がある。ただ、壁によって守られているものもあるという言い方をブログではしています。その壁の存在に一番打ちのめされてるのは、良い仕事をしたいと思ってる職員だったりします。

外からは見えない壁というのもたくさんあって、それは何かというと、対話が成り立たない形で浴びせられる強い言葉だったりするんですね。それは、行政に対する厳しい見方だったり、それから前例がないことを良しとしない上級官庁だったりするんですけど(笑)。

もちろん議会という監視機関もありますから。そういう様々な壁にぶつかっては、立ち止まりそれでもどうにかこうにか町を良くしようと努力しているのが職員だなとみています。

土屋 いわゆる公務員に対する風当たりの強さは、年々強くなってるような印象があります。民間と公務員の格差というのは、コミュニティや共同体を重視する政策を実施していく永山市長にとっては後々問題になっていくことではないのかと思ったりします。その点についてはどうお考えですか?

永山 そこは本当に重要な点だと思います。だからこそ役所をベンチャー化したいということがあります。

ベンチャー企業とは何かというと、今ないものを作る仕事だったり、誰もが困っているけれども世の中的にしょうがないと思われてたことに風穴を開ける集団だと思うんです。

これまでの行政職員というのは壁と現実の間のバランスを取る人達だったんです。しかし、いまは壁と現実の間のバランスを取っているだけでは、この社会が維持出来なくなる可能性が高い。

壁に対して、中からも外からもノックを続けていかないと壁の穴は開きません。そのとき重要なのは、公務員は一方で一市民なのだという事実。皆様に日々の仕事以外の市民活動に携わってもらえるようにする信頼関係をどれくらいつくることができるか。

公民連携でも一緒です。自分達も頑張る。自分達以外の民間や市民も頑張る。そうやって一個一個、風穴を開けていく。それが「ベンチャーマインド」なんじゃないかと思いますね。

永山さんのキャリア

土屋 永山さんはご自身のキャリアとして政治家というのは、結構早い段階として意識されてたんですか?

永山 そうですね。大学一年の時に、いつか県知事になろうと思って当時福岡で一番若かった県議会議員のところにインターンさせてくれと頼みました。

そして、四年間インターンしました。そこで政治の現実を見て「政治じゃ無理だな」と思って「やっぱり経済かな」と。それで日本政策投資銀行に入りました。

土屋 そこから政治に戻ったのは、「天ラボ」の経験が大きいんですか?

永山 政治に戻った感覚は、実はあまりありません。もちろん市長という仕事が、政治家として定義されていることは自覚はしていますけど、やっていることは天ラボ時代とあんまり変わってないと思っています。

一旦自分のリソースを日置市に全突っ込みしてみるという決断はしましたけど、政治家になりたかった訳じゃなくて。自分が死ぬ八十歳の時に世界を変える最高のアイディアを思いつくかもしれないじゃないですか?そのときに何かできる環境をつくっておかないと、と(笑)

土屋 なるほど(笑)

じゃあ、永山さんは結構長い目でキャリアを考えてらっしゃるんですね。

永山 もちろん。

県知事になることは考えていますか

土屋 では、市長を何期かしてから、県知事になるとかは考えていますか?

永山 全くないですね。今の私の能力と経験、視野では、県全域にまで当事者意識が及ばないです。それと、これは性格の問題なのですが、私はやっぱり現場に近いところにいたいので、知事職には面白味を感じないのではないかと思います。

土屋 県知事はデカすぎると?

永山 県知事は広く県全体を俯瞰しながら政策を考える立場です。そう考えると、やっぱり現場で直接住民とつながって、プレイヤーとして行動出来るのは、市町村長なんじゃないかと思います。

いま考えているのは、市長村長だけでなく、市町村議も含めて、多様な人材がこういった政治の世界にも参画しやすい環境をどう作るか、ということです。

やりがいのある面白い仕事だからこそ、若い人たちにもチャレンジしていただきたいですし、人材育成は非常に重要だなと感じています。

土屋 本日はありがとうございました。いつかお会いしてお話したいと思っていたので、うれしかったです。

永山 こちらこそ、ありがとうございました。

取材日:2022年6月某日

構成:土屋耕二

『やうやう』のnoteでインタビューの全文(有料)を読めます。

ぜひご覧ください。

コメントを残す